Le Gaz de Schiste

Lycée André Chamson - Le Vigan (Gard)

I - Présentation du gaz de schiste

1) Qu'est ce que le gaz de schiste ?

Tout d'abord le terme schiste prête à confusion.

Quand on parle de Schiste en Cévennes, beaucoup pensent aux roches feuilletées qui servent à la réalisation de toitures, de dalles pour les sols ou de pierres à bâtir.

Ces pierres de schiste ne contiennent pas de gaz et sont d'origine métamorphique très anciennes. On peut les trouver par exemple sur le mont Aigoual ou sur le mont Lozère situés au sud du Massif central.

En ce qui concerne les roches qui comportent du gaz de schiste on devrait utiliser le terme anglais de « shale », et « shale gas » pour « gaz de schiste ».

Le gaz de schiste est un gaz présent dans des roches mères, répandu en grande quantité sur la surface du globe et pourrait être une ressource énergétique de remplacement du pétrole qui a une durée de vie limitée (30 ans selon les dernières informations).

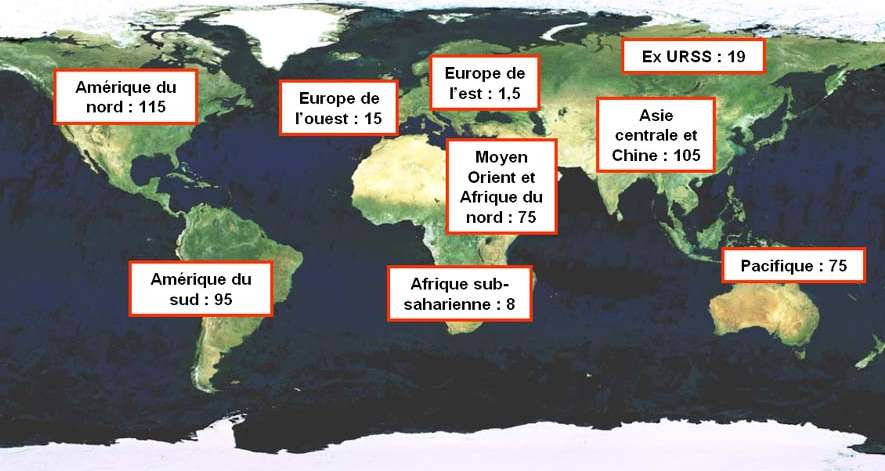

Répartition du gaz de schiste dans le monde en 1012 m3

On peut noter que les ressources en gaz de schiste sont réparties sur la surface du globe : on trouve du gaz de schiste sur la totalité des continents. On remarque aussi une importante quantité de gaz de schiste en Europe de l'ouest. Par ailleurs, nous savons que la France est un pays qui possède du gaz de schiste dans ses sous-sols, notamment en Cévennes, région où nous habitons.

Après avoir autorisé l'exploitation de ce gaz, l'État français a finalement mis en place un moratoire suite aux grandes manifestations que cela a provoqué.

Manifestation contre l'exploitation du gaz de schiste à Donzère

Drôme (Rhône-Alpes) - 16 avril 2011

La France est d'ailleurs le seul pays ayant actuellement interdit l'exploitation du gaz de schiste. Cependant cette question de l'exploitation est de nouveau à l'ordre du jour et donne naissance à des débats.

2) Arguments « pour » et « contre »

Les principaux arguments des partisans et opposants au gaz de schiste sont les suivants :

| Questions | Pour | Contre |

|---|---|---|

| Des constructions en masse : chance ou malchance ? | Les campagnes ont besoin d'emplois. L'exploitation du gaz de schiste en crée. | Les puits et les routes défigurent les paysages. |

| Faut-il prendre ou laisser le gaz de schiste dans les roches ? | L'utilisation du gaz de schiste produit moins de gaz carbonique que celle du pétrole et du charbon, les carburants les plus utilisés dans le monde. | Le gaz de schiste produit du gaz carbonique quand on le brûle, mais participe aussi directement au réchauffement climatique en s'échappant lors de l'extraction. |

| Nettoyage des eaux souillées : possible ou impossible ? | Nous pouvons faire en sorte qu'aucune goutte d'eau polluée ne s'échappe dans la nature. | On injecte dans chaque puits 10000 à 15000 m3 de mélange (soit plus de 4 piscines olympiques). Les fuites sont donc inévitables et dépolluer de telles quantités peut s'avérer très compliqué. |

| Technique d'extraction : dangereuse ou maîtrisée ? | Il faut tirer les leçons des erreurs commises dans les pays qui exploitent déjà le gaz de schiste pour perfectionner nos techniques et éviter les problèmes. | Des produits toxiques et du gaz vont se retrouver dans les nappes d'eau souterraines, puis dans l'eau du robinet. De plus, cette méthode pourrait provoquer de petits séismes. |

Données issues de la revue Okapi du 15 décembre 2012

3) Gaz naturel « conventionnel » et gaz « non conventionnel »

Plusieurs formes de gaz naturel existent et se distinguent par leur origine, leur composition et le type de réservoirs dans lesquels ils se trouvent.

Le gaz est toujours composé principalement de méthane (CH4) et issu de la décomposition d'anciens organismes vivants. Le gaz est donc un combustible fossile.

Parlons tout d'abord du gaz conventionnel, qui est la forme la plus exploitée du gaz naturel : sa formation ressemble fortement à celle du pétrole. Lors de sa formation, le gaz a progressivement migré à travers des poches perméables et s'est accumulé dans des poches imperméables. Ce gaz dit conventionnel est exploité par des forages verticaux, de type pétrolier.

Pour le gaz de schiste, l'accumulation du gaz ne se fait pas en un seul endroit et il y a peu de gaz réuni en un point. Le gaz de schiste est présent en faible concentration dans un énorme volume de roche, ce qui rend l'exploitation très difficile. Les gaz piégés dans ces roches imperméables se trouvent à une profondeur élevée. Ce type de gaz est dit non conventionnel : il ne peut pas être exploité de manière classique.

Les différentes conditions d'exploitation impliquent cependant un coût d'extraction élevé mais aussi le développement de technologies lourdes qui peuvent avoir des impacts très importants sur l'environnement.

Source : Hervé Garin, géologue et hydrologue retraité habitant Le Vigan, que nous avons rencontré pour recueillir des informations nécessaires à notre TPE.

4) La formation du gaz de schiste

a) La photosynthèse

La formation du gaz de schiste débute par la photosynthèse au cours de laquelle est formée de la matière organique. En effet la photosynthèse est la synthèse de matière organique par les autotrophes. Au cours de cette dernière, les végétaux chlorophylliens utilisent l'énergie lumineuse provenant du soleil pour produire des matières organiques en convertissant cette énergie solaire en énergie chimique, grâce à des substances minérales qu'ils puisent dans le sol (eau et sels minéraux) et dans l'air (CO2).

L'équation bilan de la photosynthèse est :

6CO2 + 6H2O + lumière → C6H12O6 + 6O2

On remarque que la photosynthèse nécessite la présence de CO2 et en plus de produire de la matière organique est responsable de la fabrication d'O2.

b) Enfouissement de la matière organique

Ce processus réalisé grâce aux plantes s'est fait dans les écosystèmes du monde entier qui forment la biosphère. Dans ces écosystèmes sont présents des liens trophiques qui forment la pyramide des biomasses. Les producteurs primaires constituent le premier niveau de cette pyramide. Viennent ensuite les producteurs secondaires puis tertiaires. Les derniers êtres vivants en haut de la pyramide sont les décomposeurs (êtres vivants qui se chargent de l'élimination de la matière organique morte).

Dans un écosystème, la matière organique produite est donc finalement reminéralisée par les décomposeurs. Il faut des conditions particulières pour que la biomasse (ensemble de la matière organique d'origine végétale animale ou autre) échappe à ce destin. Par exemple lorsque la production primaire est intense et que les conditions de minéralisation sont dépassées, des sédiments riches en matière organique s'accumulent alors.

Cette diversité des conditions ne s'est donc réalisée que dans des endroits spécifiques comme par exemple les proximités des milieux marins, des cours d'eau, des deltas, des estuaires... permettant un enfouissement rapide de la matière organique avant qu'elle n'ait eu le temps de se décomposer. En effet, le gaz de schiste s'est formé grâce à un cycle de développements d'une végétation très dense répété un grand nombre de fois, suivi de son enfouissement dans des sédiments. Petit à petit les couches sédimentaires s'accumulent et s'enfouissent sous le poids des couches du dessus.

Ce mouvement vers le bas des couches sédimentaires se nomme la subsidence. Cet enfouissement empêche la décomposition de la matière organique par les organismes décomposeurs qui ont besoin pour cela d'oxygène.

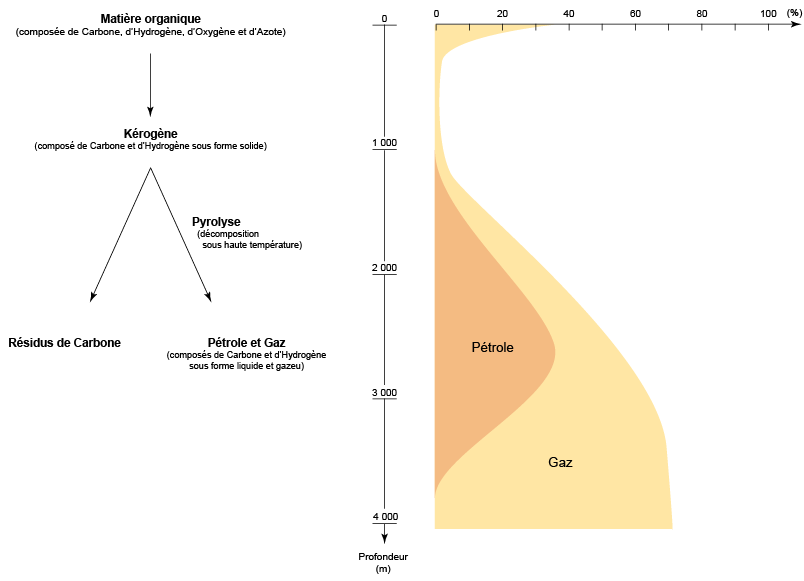

La matière organique enfouie va alors subir une série de transformations chimiques très lentes, favorisées par l'augmentation de la pression et de la température et se transformera en un mélange de molécules très complexes appelé kérogène initial, qui lui aussi, en fonction de la profondeur et donc de la température se décomposera au cours d'une phase appelée pyrolyse soit en pétrole soit en gaz.

- Entre 2000 à 3000 mètres de profondeur (entre 60° et 120°C), le kérogène produit principalement du pétrole et une faible quantité de gaz.

- A plus de 3000 mètres de profondeur (au delà de 120°C), le kérogène produit principalement du gaz.

Transformation de la matière organique en fonction de la profondeur

Du fait du mouvement des plaques tectoniques, il peut arriver que des failles se forment dans la croûte terrestre. La densité des hydrocarbures étant plus faible que celle de l'eau, les hydrocarbures peuvent ainsi s'échapper et remonter à la surface sauf si sur leur parcours ils rencontrent des roches poreuses comme les grès ou les sables. A ce moment-là les hydrocarbures seront piégés sous une couche imperméable et formeront alors des réservoirs. Parce que la pierre de schiste est imperméable et si les Shales n'ont pas été touchés par les déformations des plaques tectoniques, le gaz reste alors dans la roche-mère.

Il s'agit bien d'un gaz non conventionnel.

Mise à jour : 02/2013